むし歯のお話

虫歯の仕組み

むし歯はどうしてできるのでしょう?

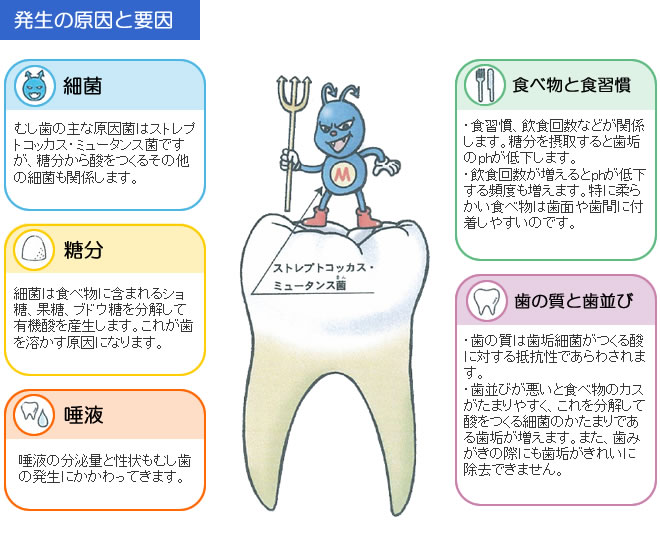

むし歯はデンタルプラーク(歯垢)の細菌、糖分の摂取、歯の質、歯並び、唾液の分泌量と性状などが複雑にからみ合って発生します。

むし歯の原因

- 口の中の掃除を怠ると、歯の表面にネバネバした膿のような物質が付着します。これはプラーク(歯垢)と呼ばれ、主に細菌の集まったものです。

- 細菌は食べ物に含まれる糖を分解し酸を作ります。

- 酸は歯の表面のエナメル質といわれる硬い組織を徐々に溶かします。

これを脱灰と言い、むし歯の第一歩となります。 - 脱灰が進むとエナメル質そのものを崩壊することになり、自然治癒しません。つまり、むし歯予防には食後できるだけ早めに歯を磨くことが大切です。

虫歯が及ぼす悪影響

咀しゃく機能の低下

虫歯により何本も歯が崩壊したり早期喪失すると、食べ物がよく噛めないため、咀しゃく障害が起こります。

永久歯への影響

歯の根の先に病巣があると、後から生えてくる永久歯に形成障害及び萌出位置や萌出時期の異常が生じます。

歯並びの悪化

乳歯を早期に喪失することで、永久歯の萌出スペースが狭くなり、歯列の異常が生じ、歯並びが悪くなります。

永久歯虫歯の誘発

乳歯列期に虫歯が多発し、お口の環境が改善できないと、永久歯、特に6歳臼歯の虫歯を誘発します。

悪習慣の誘発

虫歯でお口の中が気になると、口の中に指を入れたり、気になる歯のところで舌を動かしたり、片方だけで噛んだりと悪習慣を誘発します。

全身に及ぼす悪影響

歯の痛みや満足のいく咀しゃくができないことによるストレスから、食習慣に変化を生じ、偏食や食欲不振などを助長させ、成長期のお子様の発育に悪い影響を及ぼします。

お問い合わせ・ご予約

[ 診療受付時間 ] 09:00-12:30 / 14:30-18:00

[ 休診日 ] 木曜、日曜、祝祭日

受付時間のお知らせ

当院では予約制診療を行っております♪

令和5年12月1日から一部受付時間を制限させて頂きます。

★急病の患者様(予約外)の対応は16:30までとさせて頂きます

17:00以降はご予約の患者様のみの対応となります。

尚、土曜日は午後3時までの対応となります。

★初めての患者様はお時間を頂く為、15:00までのご予約となります

尚、土曜は14:30までのご予約とさせて頂きます

ご了承下さい。

※当院へのご連絡の上、ご来院ください。

ご理解とご協力お願い致します。

〒306-0434 茨城県猿島郡境町上小橋564-5

駐車場 30台 完備

首都圏中央連絡自動車道(圏央道)

「境古河インターチェンジ」より車で2分

JR宇都宮線「古河駅」「栗橋駅」より車で20分

東武伊勢崎線「東武動物公園駅」より車で20分